スマートフォン、家電、自動車、医療機器――私たちの身の回りにある多くの製品には、目には見えない小さな「半導体」が欠かせません。一見すると専門的で難しい印象のある半導体ですが、現代社会の技術と生活を支える極めて重要な存在です。とくに近年では、AIや5G、IoT、自動運転といった革新的技術の発展によって、その需要は急速に拡大し、同時にサプライチェーンや地政学的リスクといった課題も注目を集めています。

本記事では、そもそも半導体とは何かという基礎から、その構造や働き、そして社会でどのように使われているのかまで、わかりやすく解説していきます。半導体に対する理解を深めたい方に向けた、初めてのガイドです。

半導体とは?

半導体とは、電気を「通す」「通さない」という2極の性質の中間にあたる物質のことです。電気の流れをコントロールできる特性を活かし、私たちの暮らしに不可欠な電子機器の頭脳として活用されています。身近な製品から最先端技術に至るまで、幅広い分野を支える中心的な存在といえるでしょう。

導体・絶縁体・半導体の違いと代表的な材料

物質には、電気をよく通す「導体」、まったく通さない「絶縁体」、そしてその中間に位置する「半導体」という3つの性質があります。たとえば、導体の代表例には銅やアルミニウムなどの金属があり、電線や電子部品に使われます。一方、絶縁体にはゴムやガラス、プラスチックなどがあり、電気を遮断する目的で利用されています。

半導体はその名のとおり「半分だけ電気を通す性質」を持っており、状況に応じて電気を通したり遮断したりできるのが特徴です。この電気的性質の変化は、素材に添加する不純物の種類や温度、光の照射などによって調整されます。こうした性質を自在にコントロールできることが、半導体の大きな強みとなっています。

代表的な半導体材料として最も広く使われているのがシリコン(Si)です。現在の半導体産業の基盤はほぼすべてシリコンによって構成されており、コストや加工性、性能のバランスに優れているため、産業用途から家電まで幅広く使用されています。また、かつてはゲルマニウム(Ge)もよく使われていましたが、近年では特定の高周波用途などに限定される傾向にあります。

電気の流れをコントロールする仕組み

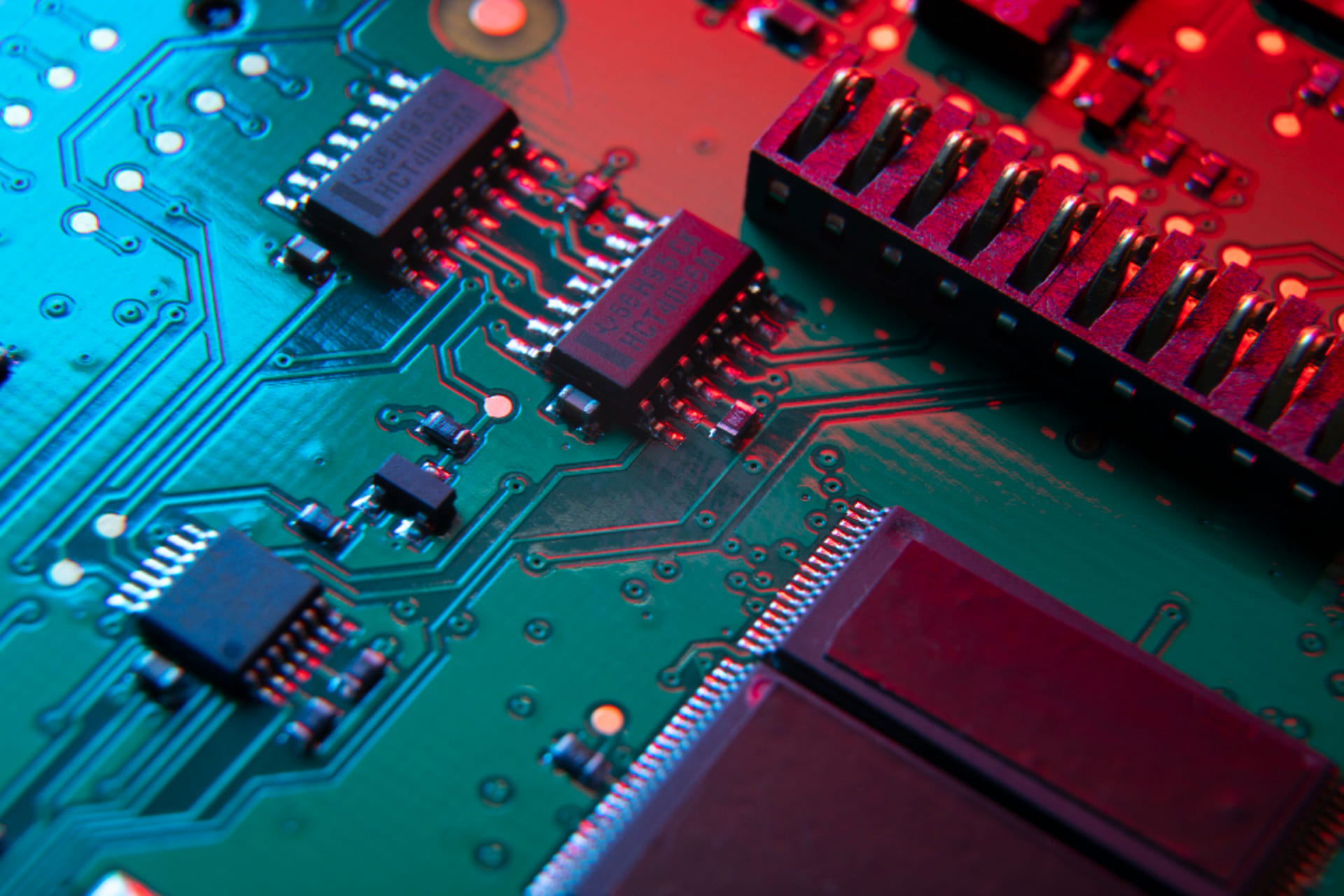

半導体が現代の電子機器に不可欠とされる最大の理由は、「電気の流れを自在に制御できる」という特性にあります。この制御の核となるのが、トランジスタとダイオードと呼ばれる基本的な半導体デバイスです。これらのデバイスは、素材に不純物を加える「ドーピング」技術によって、電気の通りやすさを局所的に変えることができ、複雑な電気信号の制御が可能になります。

トランジスタは、ベース・コレクタ・エミッタという3つの端子を持つ構造で、特定の端子に微弱な電流を流すことで、他の端子間に大きな電流を流したり遮断したりする機能を持ちます。つまり、電流を「増幅」する働きと「スイッチング」する働きの両方を兼ね備えており、コンピュータ内部の信号処理に不可欠な要素です。

一方、ダイオードは2つの端子を持ち、電流を一方向にしか流さない特性があります。これにより、電流の向きを整える「整流作用」が得られ、電源回路や充電器などでよく使われています。

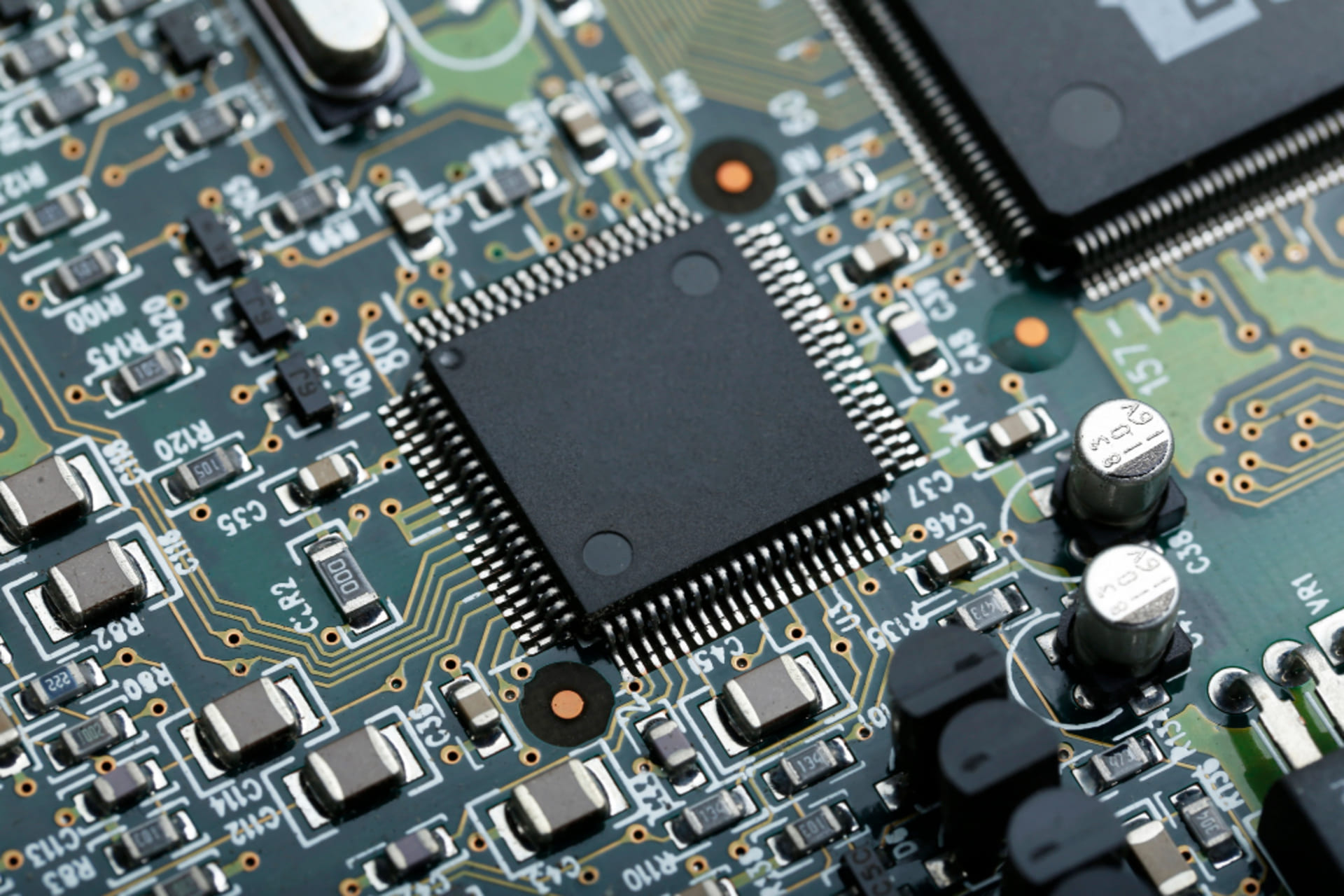

こうした基本デバイスを多数組み合わせて構成したものが、IC(集積回路)やLSI(大規模集積回路)です。トランジスタやダイオードを高密度に並べることで、電気の流れを精密に制御できるようになり、私たちの手元にあるスマートフォンやパソコン、テレビなどの高度な機能が実現されています。

ICやLSIは何がすごい?

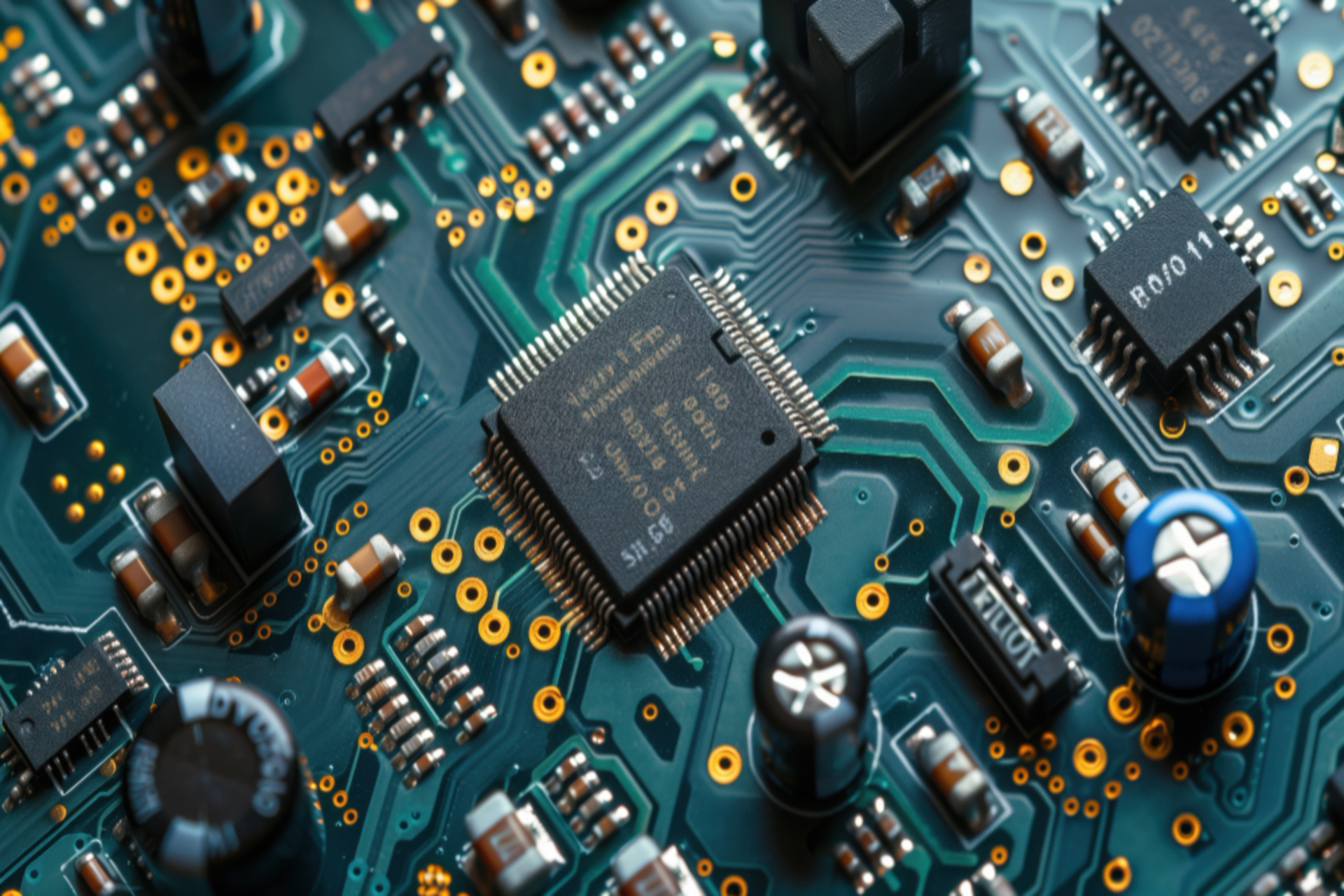

IC(集積回路)やLSI(大規模集積回路)は、現代のあらゆる電子機器に欠かせない重要な技術です。これらは、トランジスタやダイオードといった基本的な半導体素子を非常に小さなチップの中に高密度で組み込み、一つの回路として機能させるものです。その最大の特長は、「小型化」「高速処理」「省電力化」が同時に実現できる点にあります。

ICは、1950年代後半に登場して以来、トランジスタの集積度を急速に高めてきました。1970年代には1枚のチップに数千個のトランジスタを搭載できるようになり、現在では最先端のLSIで数十億個ものトランジスタが集積されています。この驚異的な密度により、計算処理の速度が飛躍的に向上しながら、デバイス自体のサイズはよりコンパクトになっています。

集積回路の進化は、情報機器の高機能化に直結しています。たとえばスマートフォン1台には数十種類以上のLSIが搭載されており、通信、画像処理、位置情報、電源管理など、多様な役割をそれぞれの回路が担っています。これらが互いに連携することで、私たちは一台の小さな端末で多くの機能を簡単に使いこなせるようになっているのです。

ICやLSIの進歩は、単なる「部品の性能向上」ではなく、社会全体のデジタル化や技術革新を支える基盤技術といえます。その影響力は、もはや家電やパソコンにとどまらず、自動車や医療、エネルギー産業にまで広がっています。

なぜ半導体が注目されているの?

近年、半導体はかつてないほど世界中の注目を集めています。その背景には、AIや5G、自動運転といった先端技術の急速な発展と、それに伴う半導体需要の急増があります。一方で供給の遅れやリスクも顕在化し、産業だけでなく国家戦略としても扱われる存在となっています。

技術革新がもたらした需要の急拡大

AI、5G、IoT、自動運転――これらの最先端分野の進化によって、半導体の需要は爆発的に増加しています。これまで半導体は、主にパソコンやスマートフォンなどの情報機器に使われてきましたが、今ではその枠を超えて、あらゆるモノがコンピュータ化される「スマート化社会」の基盤として不可欠な存在になりました。

AI(人工知能)の処理には膨大な計算能力が必要とされ、GPUやAI専用チップといった高性能半導体が欠かせません。5G通信では高速・大容量のデータ通信が可能になりますが、それを支えるためには、基地局や端末に高度な通信チップが必要です。さらに、自動車分野では、自動運転や電動化の進展によって1台あたりに搭載される半導体の数が飛躍的に増加しており、今や“走る電子機器”と呼ばれるほどです。

このように、社会のデジタル化や自動化が加速する中で、半導体はその根幹を支える基盤技術として重要度を高めています。今後も新たなテクノロジーが登場すればするほど、半導体に対する需要はさらに拡大していくと見られており、世界中の企業や政府がその供給力確保に動いているのです。

半導体の供給リスク

半導体は世界的に需要が急増している一方で、その供給体制には多くの課題があり、安定供給をめぐるリスクが顕在化しています。とくに2020年代初頭には、世界各地で半導体不足が深刻化し、さまざまな産業に混乱をもたらしました。そのきっかけとなったのが、新型コロナウイルスによるパンデミックです。

感染拡大により、世界中の半導体工場や関連部品の製造拠点が一時的に稼働停止に追い込まれた結果、供給能力が大幅に低下しました。さらに、テレワークやオンラインサービスの普及でパソコンやタブレット端末の需要が急増し、「巣ごもり需要」によって半導体の需要が供給を上回る事態となりました。

特に大きな影響を受けたのが自動車業界です。パンデミック初期に一時的な需要減を見込んで発注を抑制した結果、需要回復後に再び半導体を確保するのが困難になり、多くの自動車メーカーが生産調整や工場停止を余儀なくされました。

半導体の製造には、高度な技術と長い準備期間、巨額の設備投資が必要とされるため、一度滞った供給を短期間で取り戻すのは困難です。加えて、製造工程が複雑かつグローバルに分散しているため、特定の地域や企業への依存度が高いことも問題視されています。中でも最先端プロセスの製造を担うTSMC(台湾積体電路製造)に世界中の供給が集中しており、台湾情勢をめぐる地政学リスクも無視できない状況です。

このように、需要の急増と地政学的・構造的要因が重なり、半導体は「戦略物資」として国家レベルでの対応が求められる存在となっています。

半導体と私たちの暮らし

かつては専門的な産業機器に使われていた半導体も、いまや私たちの生活に密接に関わる存在となっています。家電製品からスマートフォン、自動車、医療機器まで、あらゆる分野で活用されており、現代社会の利便性や安全性を支える中核的な技術といえるでしょう。

多様化する用途

半導体の用途は年々広がりを見せており、もはや一部の工業製品だけに使われる技術ではありません。現在では、私たちの身近にある製品のほとんどに半導体が組み込まれ、その機能性を高める役割を担っています。

たとえば、スマートフォンでは高性能なプロセッサやメモリチップが搭載されており、アプリの起動やインターネット通信、カメラ処理などすべてが半導体によって支えられています。さらにテレビやエアコン、冷蔵庫といった家電にも制御用の半導体が用いられており、温度調整や省エネ運転、ネットワーク接続機能などを実現しています。

自動車分野では、衝突防止システムや自動ブレーキ、運転支援技術(ADAS)などが一般化しており、それらの背後には数百点以上の半導体部品が使用されています。特に電動化が進むEV(電気自動車)では、走行制御、バッテリー管理、充電システムなどにも多くの半導体が必要となり、車両1台あたりの搭載量は今後も増加が見込まれます。

産業用ロボットや工場の自動化システムにも半導体は欠かせません。生産ラインの制御や遠隔操作、AIによる品質検査など、工場のスマート化を支える主要な要素の一つとなっています。

このように、半導体は日常生活からインフラ、産業の現場にまで深く浸透しており、現代社会の「目に見えない基盤」としてますます重要性を増しています。

IoTや医療分野でも活躍

半導体の活用は、家庭や工場だけにとどまりません。とくに近年は、IoT(モノのインターネット)や医療分野においても、その存在感が急速に高まっています。センサーや通信機能を備えた小型デバイスがネットワークにつながり、データを取得・送信・解析する仕組みの中核に、半導体技術が欠かせないのです。

IoT分野では、住宅・オフィス・工場・物流など、あらゆる場面で半導体が活躍しています。たとえば、スマートスピーカーや見守りカメラ、スマート冷蔵庫など、家庭内に設置されるIoT機器には、情報を感知し判断するためのセンサーデバイスやプロセッサが搭載されています。工場では、設備稼働状況の監視や故障予知にセンサーを用いたIoTシステムが導入され、省人化やコスト削減に貢献しています。

医療の現場においても、半導体は高度な診断・治療のために不可欠です。CTスキャナやMRIなどの大型診断装置は、非常に精密なデータをリアルタイムで処理する必要があり、その処理には高性能な半導体チップが用いられます。また、ウェアラブルデバイスを使った遠隔医療や健康管理、心拍や血圧を常時モニタリングする機器などにも、低消費電力で高性能な半導体が活用されています。

こうした応用の広がりにより、半導体は「情報の目」として、社会のさまざまな場所で重要な役割を果たすようになりました。今後も、IoTや医療分野での進化が進むほどに、半導体の活躍の場はさらに広がっていくと予測されています。

まとめ

この記事では、半導体の基礎知識から、その仕組みや社会での役割、そして注目される背景や用途の広がりについて解説してきました。半導体は、電気の流れを自在にコントロールできる特性を活かし、スマートフォンや家電、自動車、医療機器に至るまで、私たちの生活のあらゆる場面で活用されています。とくにAIや5G、IoTといった先端技術の進展により、その需要は一層高まっており、今後も成長が期待される分野です。

一方で、供給体制には課題も多く、世界的な半導体不足や地政学的リスクが経済全体に波及するなど、安定供給の難しさも浮き彫りになっています。次回の後編では、こうしたグローバルな課題や、日本国内での半導体政策とその戦略的な取り組みについて詳しく見ていきます。