私たちの暮らしを支える技術の進化は、半導体によって支えられてきました。そして今、従来のシリコンに代わる新たな素材として「化合物半導体」が注目を集めています。これに加え、人間の脳の働きを模倣した「ニューロモーフィックチップ」など、ポスト・ノイマン時代を見据えた革新も進行中です。これらの技術は、高速処理や省エネ性能を追求する分野において欠かせない存在となりつつあります。

半導体産業は、種類ごとの特性や市場規模、用途によって複雑な構造を持っています。ICに分類されるロジックやメモリだけでなく、ディスクリート素子や光半導体、センサなども、それぞれが特有の成長を遂げており、今後の世界市場に大きな影響を与えることが予想されます。

本記事では、次世代材料としての化合物半導体の特性と活用分野、さらに分野別の市場動向、そしてAI社会を支える新技術として注目されるニューロモーフィックチップの展望について、最新のトピックをもとにわかりやすく解説します。技術の先にある未来の姿を一緒に見ていきましょう。

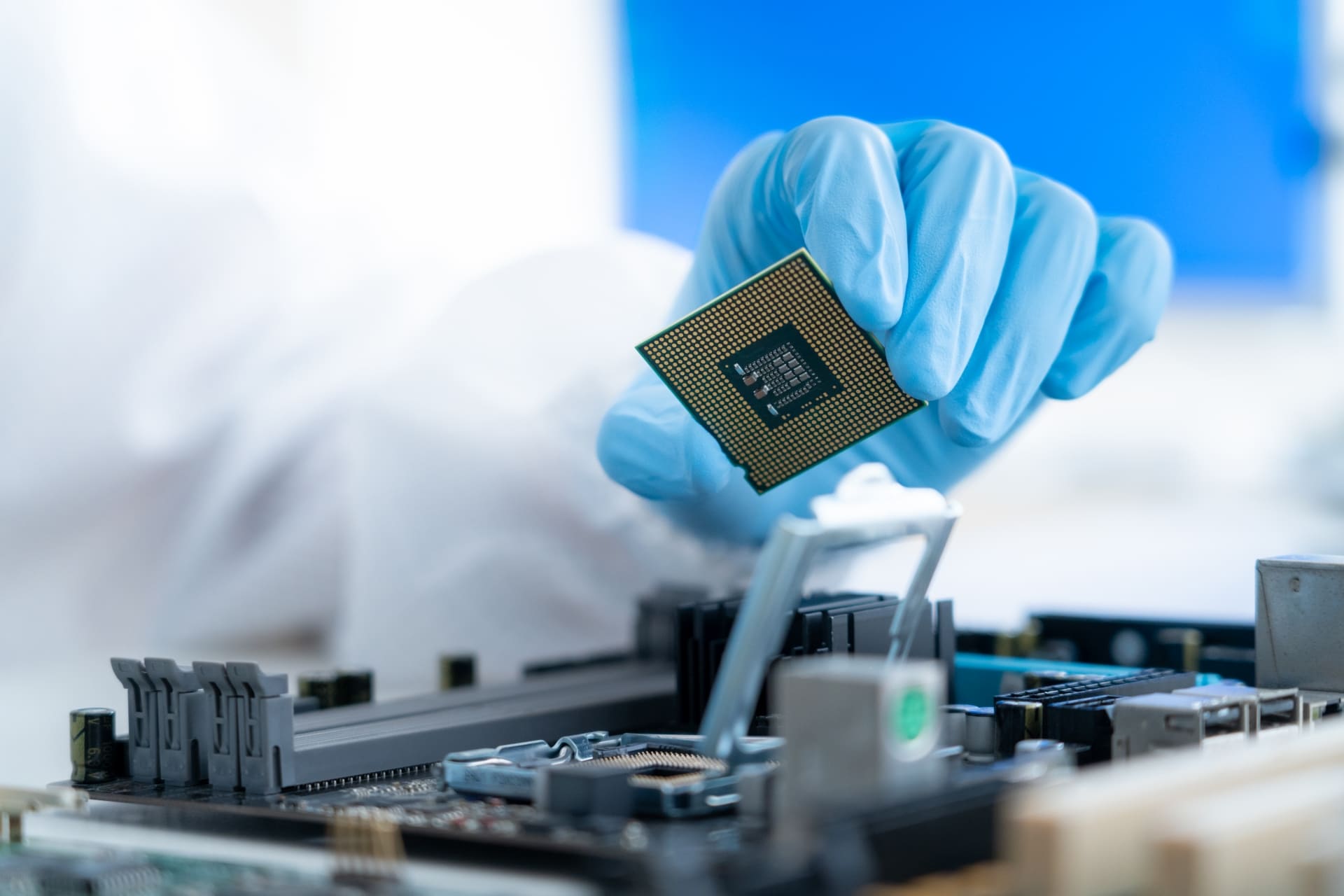

化合物半導体の登場で広がる可能性

従来のシリコンに加え、今、注目を集めているのが「化合物半導体」です。これは複数の元素を組み合わせてつくられる半導体材料であり、高速処理・高温環境・高耐圧性能に優れた特性を持つことから、次世代の電子機器やエネルギー機器に欠かせない存在となっています。スマートフォンや家電を超えて、EV(電気自動車)や再生可能エネルギー、5G通信といった分野での活用が拡大する中、化合物半導体は技術革新のカギを握る素材として脚光を浴びています。

化合物半導体の種類と特性

化合物半導体とは、2種類以上の異なる元素を組み合わせてつくられる半導体材料のことで、シリコンのような単一元素半導体と区別されます。代表的な組み合わせには、III族とV族の元素によるGaAs(ガリウムヒ素)やGaN(窒化ガリウム)、IV族同士のSiC(炭化ケイ素)などがあります。これらの材料は、電子の移動速度(電子移動度)が高いため、シリコンよりも高速な演算処理が可能です。

耐熱性や耐圧性に優れており、高温や高電圧が求められる環境でも安定した動作が可能です。たとえばGaNは、高周波特性や高耐電圧性を活かして5G基地局の増幅器や電源装置に使用されており、通信分野で急速に採用が進んでいます。SiCは電気自動車(EV)向けのインバータやパワーコントロールユニットに使用され、充電効率や航続距離の向上に寄与しています。

GaAsは光の吸収と放出に優れており、赤外線レーザーやLED、太陽電池など光応用技術にも広く使われています。このように化合物半導体は、その特性に応じて用途が細かく分かれており、それぞれの分野で高性能化・小型化・省エネルギー化に貢献しています。

ただし、製造コストが高く、結晶の品質管理や量産化の難しさといった課題もあります。特に大口径ウェハの製造には技術的なハードルが高いため、量産化に向けたプロセス開発と設備投資が重要です。それでも、その優れた物性により、今後も特定分野での採用が進むことは間違いありません。

EV・再エネ・通信機器で進む導入と課題

化合物半導体は、電気自動車(EV)、再生可能エネルギー、通信機器といった分野において、その高性能を活かして導入が進んでいます。たとえばSiC(炭化ケイ素)は、EVの電力制御ユニットや急速充電器に使用されることで、エネルギー損失を大幅に抑え、走行距離の延長や発熱量の低減といった利点をもたらします。また、GaN(窒化ガリウム)は、同等の電力をより小型で軽量な装置で処理できるため、車載充電器や高周波電源などに広く利用されつつあります。

再生可能エネルギーの分野でも、風力発電や太陽光発電のパワーコンディショナに化合物半導体が採用され、高効率なエネルギー変換を可能にしています。これにより、発電効率の向上や設備の小型化、発熱による損失の抑制が実現し、エネルギーの有効活用につながっています。特にエネルギーマネジメントの高度化が求められる現代においては、こうした性能の向上は大きな価値を持ちます。

通信分野では、GaNの高周波対応能力を活かし、5Gの基地局や高周波アンプへの搭載が進んでいます。従来のシリコンベースの半導体では対応が難しかった高周波域でも、安定した出力と高効率を両立できるため、通信品質の向上と省電力化を同時に実現しています。これは今後の6Gや次世代ネットワークへの布石としても重要です。

一方で、化合物半導体の導入にあたっては課題も少なくありません。最大の課題は製造コストの高さです。結晶の育成や加工には高度な技術と時間が必要であり、ウェハの歩留まりを高めるには相応の設備投資と品質管理が求められます。また、シリコンと比較して量産化の実績が少ないため、長期的な信頼性や安定供給の面でも改善の余地があります。

それでも、エネルギー効率や性能が決定的に求められる分野においては、化合物半導体の導入メリットがそれらの課題を上回っているため、今後も採用の拡大が期待されます。市場が成熟するにつれ、製造コストの低下や技術の標準化も進むことが予測され、将来的にはより幅広い分野での活用が見込まれています。

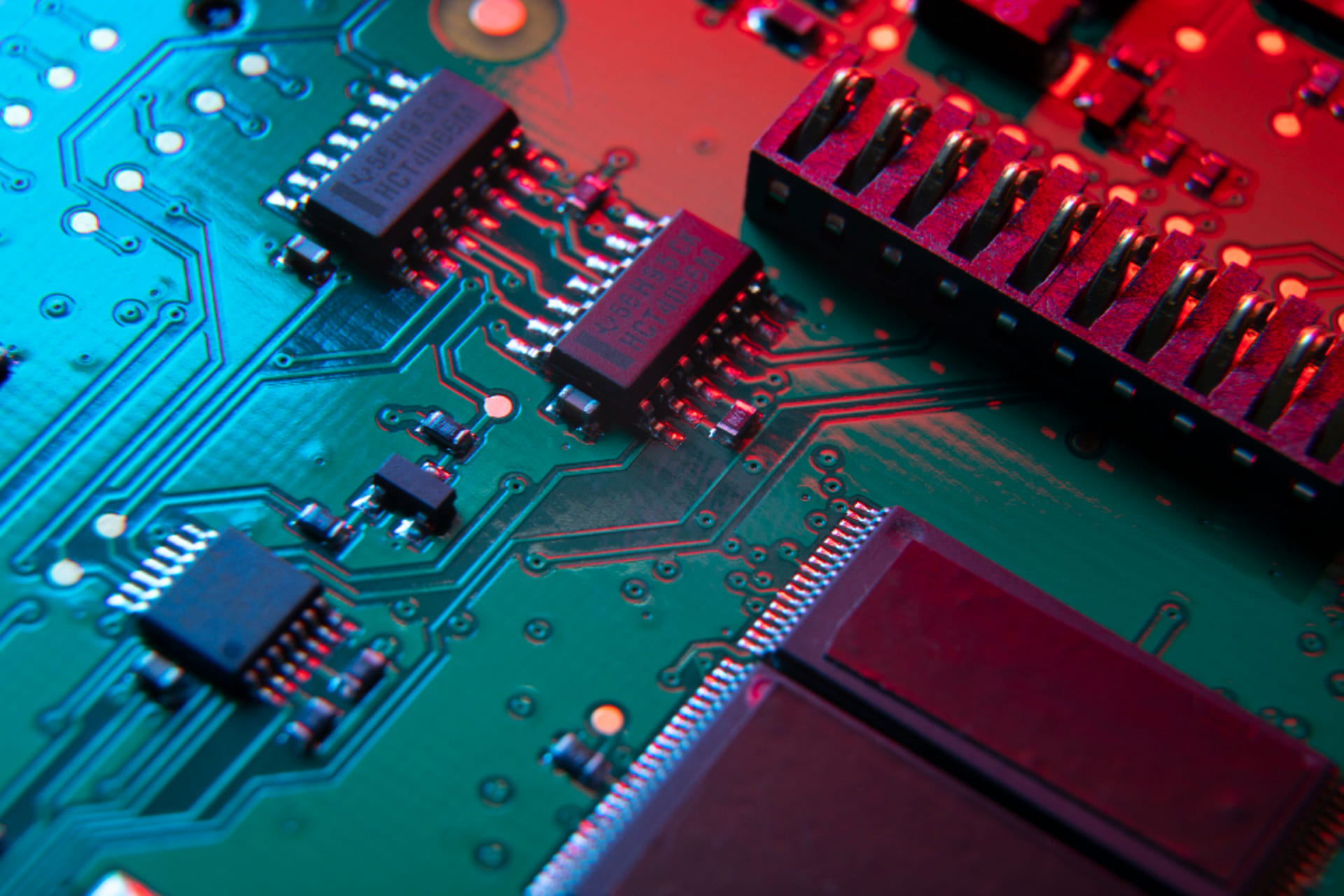

市場から見る半導体の成長と分野別動向

半導体は今や、情報通信、自動車、産業機器、エネルギー、医療など、あらゆる分野に浸透し、その市場は着実に成長しています。用途の広がりとともに、各分野の半導体に求められる性能や構造も多様化しており、IC(集積回路)を中心とした市場が圧倒的なシェアを誇る一方、ディスクリートやオプトエレクトロニクス、センサといった非IC分野でも注目が集まっているのが現状です。

こうしたなかで、半導体市場全体は景気変動や技術革新に伴う波を受けながらも、長期的には拡大傾向を維持しています。特にAI、EV、5Gといった新技術の浸透が市場を牽引しており、それぞれの半導体カテゴリーにどのような成長が見られるのかが今後の焦点となっているのです。

ICの市場比率

半導体市場全体におけるIC(集積回路)の存在感は圧倒的です。国際半導体市場統計(WSTS)の分類によれば、ICは市場の約8割以上を占めており、なかでもロジック、メモリ、マイクロ、アナログの4つのカテゴリがそれぞれ特化した役割を担っています。特にロジックICは、GPUやSoCといった高度な演算処理を担うデバイスとして注目されており、AIやクラウドサービス、スマートフォンなどの需要増にともない急速に市場を拡大しています。

2023年時点では、ロジックICが最も大きな市場規模を誇り、およそ20兆ドルに達すると予測される勢いです。SoC(System on Chip)は、複数の機能を一つのチップに統合した製品であり、スマートフォンやIoT機器の中枢を成しています。一方、メモリ市場は一時的な低迷を経験しましたが、サーバや生成AI関連の需要回復により、再び成長軌道に乗ると見られています。

アナログICは、センサや電源制御といった現実世界とのインターフェースとして活用され、電動車やIoT分野の拡大とともに安定的な成長を続けています。マイクロICは、MCUやMPU、DSPといったコンポーネントを含み、組込みシステムや産業機器、自動車分野などで広範に用いられています。

このように、ICは半導体市場の主軸であり続けると同時に、それぞれの分野で異なる成長ドライバーを持ち、多様化するニーズに応えることでその優位性を維持しています。

ディスクリート・オプト・センサの市場成長と注目分野

IC(集積回路)以外にも、半導体市場では「ディスクリート」「オプトエレクトロニクス」「センサ」といった分野が重要な役割を果たしています。これらはWSTSの分類において「非IC」とされ、用途ごとに異なる市場特性と成長トレンドを持ちます。

まずディスクリートは、トランジスタやダイオードといった単機能デバイスを指し、電力の制御やスイッチングに特化しています。中でもパワー半導体は、電気自動車(EV)や再生可能エネルギー設備などの分野で急速に需要が拡大。高耐圧・高効率が求められるため、SiCやGaNといった化合物半導体の導入も進み、市場は3兆ドル規模に成長しています。

オプトエレクトロニクスは、光と電気の相互変換を担う技術で、LEDやレーザーダイオード、イメージセンサなどが含まれます。光通信インフラや車載LiDAR、自動運転支援システム、医療機器など多様な分野に活用されており、4兆ドルを超える市場規模を形成しています。高速通信やエネルギー効率の向上を求める分野でのニーズは今後も増加すると予想されます。

センサ分野は、IoTや自動運転の進展により、その重要性が急速に高まっています。加速度センサやジャイロセンサ、温度・圧力センサ、生体認証センサなど、多種多様なセンサが各種機器に組み込まれています。市場規模は約2兆ドルとICに比べれば小さいものの、需要の広がりは著しく、スマートデバイスやインフラモニタリング、ヘルスケア分野でも今後の成長が期待されます。

このように、非IC分野はそれぞれ異なる技術基盤と応用分野を持ち、市場全体の多様性と発展性を支える重要な構成要素となっています。

シリコンサイクルと市場の変動性

半導体市場は長期的に成長を続けている一方で、周期的に好況と不況を繰り返す性質があり、これを「シリコンサイクル」と呼びます。おおよそ3〜4年単位で波を描くこの現象は、半導体産業の構造的特徴に起因しており、企業や国の政策判断にも大きな影響を与えています。

シリコンサイクルの要因の一つは、設備投資と需要予測のタイムラグです。半導体の製造には高度な技術と莫大な設備投資が必要であり、供給能力を拡大するには数年単位の準備期間がかかります。そのため、需要が急増した際に即座に対応することができず、需給バランスが崩れやすくなります。

また、需要の変動自体も予測が難しく、スマートフォンやPCなどのコンシューマー製品に依存する傾向が強かった従来の市場では、流行や景気による影響を受けやすい構造でした。近年は自動車、AI、IoT、5Gといった新たな用途の台頭により需給が多様化しつつありますが、それでも供給側のリードタイムの長さと、需要側の急変のギャップは依然としてリスク要因となっています。

さらに、地政学的な不安定要因やパンデミック、自然災害などの外的要因もシリコンサイクルを加速・悪化させる要素となります。たとえば、2020年以降のコロナ禍では、巣ごもり需要で急増した半導体需要に対し、生産停止や物流の混乱が追い打ちをかけ、世界的な半導体不足が発生しました。

このように、シリコンサイクルは半導体産業にとって避けられない変動要素であり、各企業や各国の戦略においてリスクマネジメントと柔軟な対応が常に求められています。

ポスト・ノイマン時代に向けた新技術の胎動

従来のコンピュータは、「ノイマン型アーキテクチャ」と呼ばれる構造を基に設計されてきました。これは演算装置と記憶装置が分かれ、逐次的に命令を処理する方式で、現在の情報社会の中核を支えてきた技術です。しかしAIや機械学習、自律制御といった用途では、ノイマン型では処理効率や消費電力の限界が見え始めています。

こうした背景から、ポスト・ノイマン時代に対応する新たなアーキテクチャが注目されています。中でも人間の脳神経の仕組みを模倣した「ニューロモーフィックチップ」は、エネルギー効率や並列処理能力に優れ、次世代のAI処理基盤として期待が高まっています。次のセクションでは、この革新技術の詳細を解説します。

ニューロモーフィックチップとは?

ニューロモーフィックチップとは、人間の脳にある神経細胞(ニューロン)とその接続(シナプス)の構造や働きを模倣した次世代型の半導体です。従来のデジタルコンピュータが、0と1の二進数に基づき、記憶装置と演算装置を分けて処理を行う「ノイマン型アーキテクチャ」を採用しているのに対し、ニューロモーフィックチップは脳のように、並列で非同期な情報処理を実現します。

この構造は、情報を送受信するたびに電力を消費する従来型と異なり、処理時に必要な電力が極めて少なく、消費エネルギーを大幅に抑えることが可能です。また、演算処理と記憶が同一の構造内で同時に行われるため、データ転送の無駄が減り、処理速度の向上にもつながります。

ニューロモーフィックチップでは、スパイキング・ニューロンと呼ばれるモデルを用いて神経信号の模倣が行われます。これは、一定のしきい値に達したときにのみ信号を発信するという仕組みで、無駄な処理を行わない点もエネルギー効率の向上に寄与します。

代表的なプロジェクトとしては、米IBMが開発した「TrueNorth」や、インテルが発表した「Loihi(ロイヒ)」などが挙げられます。これらは数百万個のスパイキング・ニューロンを搭載し、従来のCPUやGPUとはまったく異なる処理方法で画像認識やパターン認識などを実現しています。

この技術は、特にAI処理や機械学習、自律ロボットなどにおいて、リアルタイム性・低消費電力・高速応答が求められる領域での活用が期待されています。現在はまだ研究段階のものも多いですが、今後のコンピューティングパラダイムの転換において、極めて重要な役割を担うと目されています。

AIや自動運転での活用が進む理由

ニューロモーフィックチップがAIや自動運転分野で注目されている最大の理由は、「省電力」「高速応答」「リアルタイム処理」という特性が、これらの技術における要求と非常に高い親和性を持つからです。従来のCPUやGPUを用いたAIシステムでは、処理能力が高い一方で、消費電力が莫大となることが大きな課題でした。特にモバイルデバイスや自動運転車のように、限られたバッテリー容量で長時間の稼働が求められる用途では、電力効率が技術導入の障壁になってきました。

ニューロモーフィックチップは、スパイキング・ニューロンと呼ばれる信号モデルにより、必要な時だけ動作する「イベント駆動型」のアーキテクチャを採用しています。これは、常にフル稼働する従来のプロセッサとは異なり、処理の必要があるときだけ電力を消費するため、消費電力を飛躍的に削減できるのが特徴です。

さらに、ニューロモーフィックチップは、データの記憶と演算を統合した構造を持つため、膨大な量のデータをCPUとメモリ間で転送する必要がなく、情報処理のボトルネックを回避することができます。この特性は、画像認識や音声解析といった、リアルタイムで大量のデータ処理が求められるタスクにおいて、大きな利点となります。

自動運転車では、車両が走行中に常に周囲の環境を把握し、瞬時に判断を下す必要があります。たとえば、前方の障害物や信号の検知、歩行者の動きへの反応などに対して、ミリ秒単位での応答が求められます。ニューロモーフィックチップの超高速かつ並列処理能力は、こうしたニーズに適しており、すでに一部の実証実験では従来型プロセッサを凌ぐ応答性能を発揮しています。

AI搭載のドローンや監視カメラといったエッジデバイスにおいても、軽量かつ低電力で高度な認識能力を持つニューロモーフィックチップは、バッテリー駆動下でも長時間稼働を実現する手段として注目を集めています。今後のAI技術の普及を左右するキーデバイスとして、その導入がさらに加速していくと見られています。

今後の課題と脳科学分野での応用の可能性

ニューロモーフィックチップは大きな可能性を秘めていますが、現時点では課題も少なくありません。まず最大の壁は、設計と開発の複雑さです。従来のコンピュータは長年の標準化と技術蓄積によって確立された設計手法やツールがありますが、ニューロモーフィックチップはこれまでとはまったく異なる構造を持つため、開発環境そのものの整備が必要です。特にシナプスやニューロンを模倣する回路設計には、高度な専門知識が要求され、設計の自由度も制限されがちです。

また、従来のアルゴリズムがそのまま適用できない点も課題です。多くのAIアルゴリズムは、GPUやCPU向けに最適化されており、ニューロモーフィックアーキテクチャに適応させるには、根本的な再設計が必要です。そのため、ソフトウェアとハードウェアの両面での開発体制が整っていないと、商用化や大規模な普及にはつながりません。

ただし、その一方で、ニューロモーフィックチップは脳神経の仕組みに近い動作を再現できるという特性から、神経科学や脳科学の研究分野においては新たな道を開いています。たとえば、ヒトの脳の情報処理過程を模倣したモデルを構築することで、記憶形成や意思決定のメカニズム解明に貢献できると考えられています。また、脳神経疾患のシミュレーションや、神経活動を記録・再現する医療デバイスへの応用も期待されています。

さらに、生体信号を解析しながら処理する「ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」分野では、リアルタイムで信号を処理する能力が求められるため、ニューロモーフィックチップの特性が有効です。特に、脳からの微弱な信号を読み取って機械動作に反映させる装置などにおいて、低消費電力でノイズ耐性のある演算処理が必要とされており、ニューロモーフィック技術が注目されています。

このように、今後の技術的課題を乗り越えれば、ニューロモーフィックチップはAIや産業用途にとどまらず、医療・神経科学・人間拡張などの分野においても革新をもたらす可能性を秘めています。研究と産業の連携が進むことで、その応用範囲はさらに広がっていくと期待されます。

まとめ

半導体技術は、現代のデジタル社会を支える基盤として、あらゆる分野において不可欠な存在となっています。後編で取り上げたように、化合物半導体は従来のシリコンを超える性能を持ち、電気自動車や再生可能エネルギー、通信分野などでの活用が急速に進んでいます。さらに、IC・ディスクリート・オプト・センサといった各種半導体の市場動向からも、多様な需要の広がりと成長性がうかがえます。

ポスト・ノイマン型として注目されるニューロモーフィックチップは、AIやロボティクス、医療分野における応用が期待される革新的な技術であり、今後の半導体業界の方向性を象徴する存在です。エネルギー効率やリアルタイム処理能力に優れる構造を活かし、新たな計算アーキテクチャの可能性を開いています。

これからの半導体産業は、単なる電子部品の製造にとどまらず、国際政治・安全保障・医療・エネルギーといった領域とも密接に関わる戦略的産業としての位置づけを強めています。持続可能で柔軟な供給体制と革新的な技術の両立が求められる中で、各国の政策支援と企業の研究開発が果たす役割はますます重要になっていくでしょう。