CPUはコンピュータの中枢として、あらゆる計算や処理を担う重要な回路です。その設計思想を決めるのが「命令セットアーキテクチャ(ISA)」であり、これを基盤としたCPUコアの設計情報は、再利用可能な「IP(Intellectual Property)」として提供されています。

近年では、x86による寡占状態に変化が見られ、ArmやRISC-Vといった新しい勢力が急速に存在感を高めています。この記事では、CPUコア設計の仕組みとIPの役割、そして変動するISAの勢力図をわかりやすく解説します。

命令セットアーキテクチャ(ISA)とは

CPUは単なる「計算装置」ではなく、プログラムからの指示を受け取り、論理的に演算を実行する回路です。では、どのようにして「1+1を計算する」といった命令を理解するのでしょうか。その鍵となるのが命令セットアーキテクチャ(ISA)です。

命令とマイクロアーキテクチャの関係

たとえば「1+1を計算せよ」という命令を実行するには、CPU内部にその計算を行うための回路構成が必要です。

このとき、計算に必要なデータを一時的に保持する「レジスタ」が3つ必要になります。1つ目に最初の値、2つ目に足される値、3つ目に計算結果を格納します。レジスタが2つしかない場合、この命令は実行できません。

このように、命令を解釈して実行するためには、それに対応したハードウェア構造を備える必要があります。命令の集合体を「命令セット(ISA)」、そして命令を処理する実際の回路構成を「マイクロアーキテクチャ」と呼びます。

ISAは、いわば「CPUと会話するための言語」であり、どの言語(命令セット)を理解できるかがCPUの種類を決定します。

x86系とArm系という二大命令セット

CPUの世界で最も広く知られているISAが、インテルが開発した「x86」と、Armが開発した「Armアーキテクチャ」です。

x86の命令はx86対応CPUでしか動作せず、Arm系命令もArm対応CPUでしか実行できません。PCやスマートフォンなどのIT機器では、OSがISAを介してCPUに処理を指示していますが、OSごとに対応するISAが異なるため、命令セットの互換性が極めて重要です。

x86の強みと限界

長年、パソコンやサーバ分野ではインテルのx86が事実上の標準でした。

しかし、その優位性にも変化の兆しが見えています。

x86の寡占構造とライセンス戦略

x86は最古のCPUコアIPの一つであり、WindowsやLinuxなど主要OSがx86を前提に開発されているため、長くパソコンやサーバ市場で圧倒的なシェアを誇ってきました。

インテルは、自社とAMD以外にはx86のライセンスをほとんど供与してこなかったため、CPU市場は事実上この2社によって独占されてきました。

この構造により、高い性能と信頼性を武器にデータセンターやハイエンドPC分野を支配してきましたが、一方で「省電力」や「柔軟性」の面では課題が残っていました。

電力効率時代における課題

データセンターの規模拡大とともに、電力効率や冷却コストの最適化が重要視されるようになっています。x86は高性能ではあるものの、消費電力が大きく、クラウドやAI用途では非効率な面も指摘されていました。

この背景から、より軽量で省電力なArmアーキテクチャが再び注目され、サーバ市場への採用が広がりつつあります。

Armが拡大する理由とそのIP戦略

x86が性能と互換性を武器に成長してきた一方で、Armは柔軟なライセンス供与と省電力設計を強みに世界的な存在感を高めてきました。

Armアーキテクチャの特徴と強み

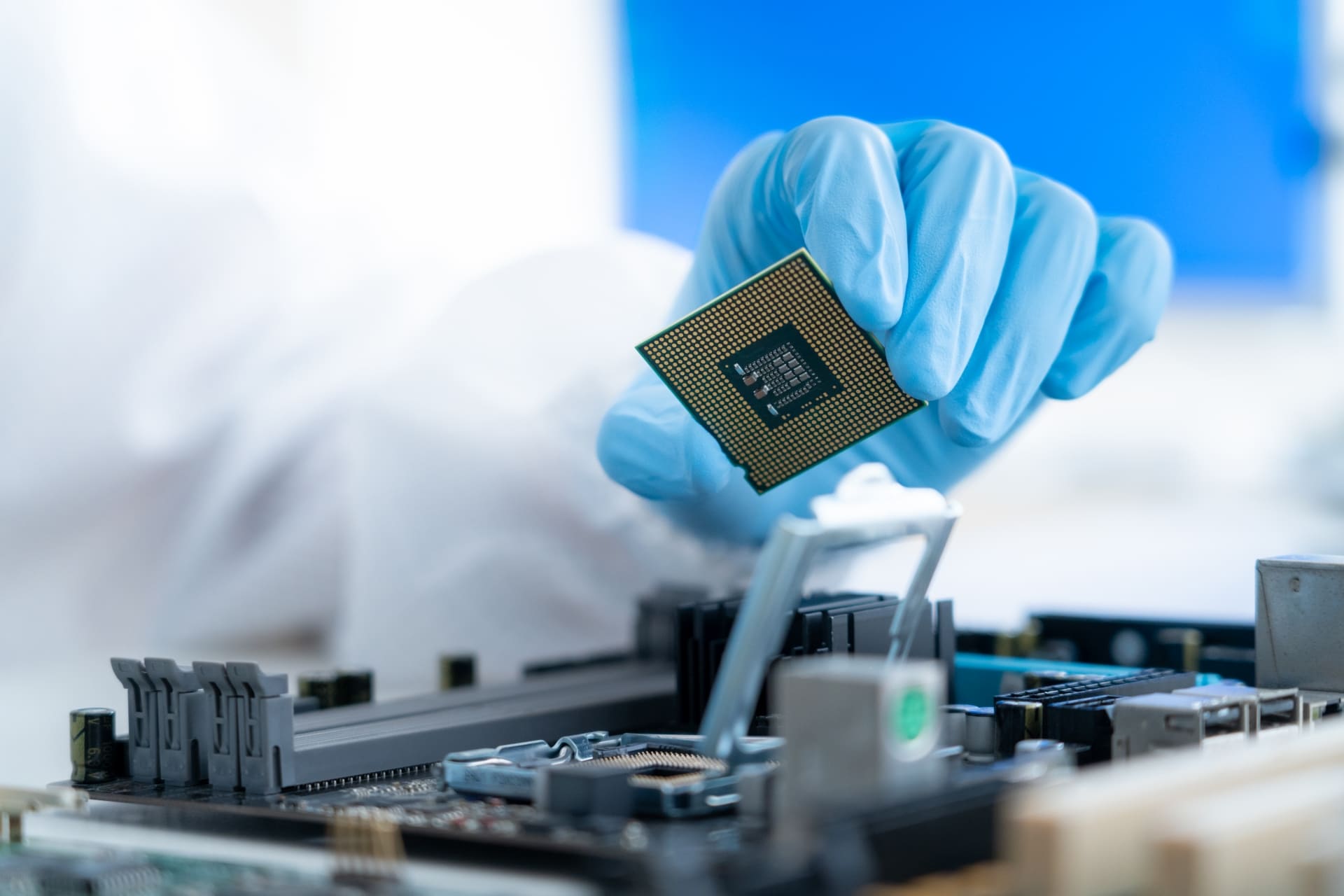

ArmはIPライセンスビジネスに特化しており、CPUコアの設計情報を他社に提供することで、各メーカーが自社SoCやマイコンを開発できる仕組みを築いています。

このモデルにより、Appleやサムスン電子、クアルコムといった企業がArmベースのチップを採用し、スマートフォンやタブレット市場を席巻しました。

Armコアは低消費電力かつコンパクトな設計が可能で、バッテリー駆動が前提のモバイル機器に最適です。また、商用ライセンスの間口が広いため、多数のメーカーが独自のカスタムチップを開発できる柔軟性も魅力です。

サーバ・PC分野への進出

かつてはモバイル専用と見られていたArmコアですが、近年ではその性能向上が著しく、PCやサーバ分野にも進出しています。

Appleの「Mシリーズ」に代表されるArmベースCPUは、従来のx86製品を上回る電力効率と処理性能を実現し、業界構造に大きな衝撃を与えました。

このように、Armは「低消費電力=モバイル専用」という固定観念を超え、あらゆる分野での採用拡大を続けています。

新勢力RISC-Vの台頭!オープンISAがもたらす設計の自由化

Armとx86が二大勢力を築く中、近年注目されているのが「RISC-V(リスク・ファイブ)」です。RISC-VはオープンソースのISAとして設計され、特許やライセンス料なしに誰でも利用できる点が最大の特徴です。

オープンISAの理念とメリット

RISC-Vはスイスを拠点とする「RISC-V International」が管理しており、米国の輸出規制の対象外であることから、中国を中心に採用が拡大しています。

設計自由度が高く、企業や大学が独自に拡張命令を追加できるため、特定用途に最適化されたチップを安価に開発することが可能です。

また、ライセンス費用が不要なため、スタートアップや研究機関でも導入しやすく、次世代のCPUアーキテクチャとして期待が高まっています。

RISC-Vが変える設計エコシステム

RISC-Vの登場により、これまで特定企業が支配していたISA市場に「設計の民主化」という新しい潮流が生まれました。

EDAやIPベンダとの連携も進み、AI向けプロセッサや組み込み機器、エッジコンピューティング分野などで採用が加速しています。今後は、Armやx86と並ぶ第3の選択肢として、さらに存在感を増していくでしょう。

まとめ

CPUコア設計の世界は、かつてのインテル中心の時代から大きく変化しています。x86が依然として高性能分野で存在感を保つ一方、Armはモバイルからサーバ分野へと拡大し、RISC-VはオープンISAとして新たな選択肢を提示しています。

命令セットアーキテクチャ(ISA)とCPUコアIPは、今や単なる技術仕様ではなく、産業競争力を左右する戦略資産です。

これからの半導体業界では、「どのISAを選び、どのように最適化するか」が、各企業の成長と差別化のカギを握ると言えるでしょう。