半導体産業の進化を支える中核技術の一つが、設計分野です。中でもCPUなどの中枢回路を構成する命令セットアーキテクチャ(ISA)は、ソフトウェアとハードウェアの橋渡しとなる存在として、半導体製品の性能や特性を大きく左右します。

これまで長らくx86とArmという2大アーキテクチャが市場を支配してきましたが、近年ではRISC-Vをはじめとする新興ISAが急速に存在感を増しており、設計戦略に多様性が生まれている状況です。AppleやTesla、Googleといった巨大テック企業による独自チップ開発が加速し、設計のあり方にも地殻変動が起きつつあります。

本記事では、命令セットとCPU設計の基礎から、CPUコアIP市場の変遷、そしてハイパースケーラーによるカスタム設計の潮流まで、最新トレンドを紐解いていきます。

命令セットアーキテクチャ(ISA)とCPU設計

半導体の心臓部とも言えるCPU。その設計には、ソフトウェアとの整合性を担保する命令セットアーキテクチャ(ISA)の存在が不可欠です。本節では、ISAとCPU回路設計の関係、そして代表的な命令セットであるx86とArmの違いについて詳しく解説します。

命令と回路構成の関係

半導体チップの中核であるCPU(中央処理装置)は、ソフトウェアの命令を読み取り、演算や制御処理を行う回路です。このCPUが正しく動作するためには、あらかじめ定義された「命令セットアーキテクチャ(ISA)」という設計仕様に基づく必要があります。ISAとは、どのような命令がどの形式で書かれ、それがどのような動作を引き起こすかを定めた“言語仕様”のようなものです。

たとえば、「加算せよ」という命令をCPUが理解し実行するには、その命令を解釈するデコーダ回路や、演算処理を行うALU(算術論理演算器)、一時的に値を保存するレジスタなどが設計段階から組み込まれている必要があります。このように、ISAはソフトウェアが指示を出すための言語であり、それを実行するための回路設計=マイクロアーキテクチャが必ず伴います。

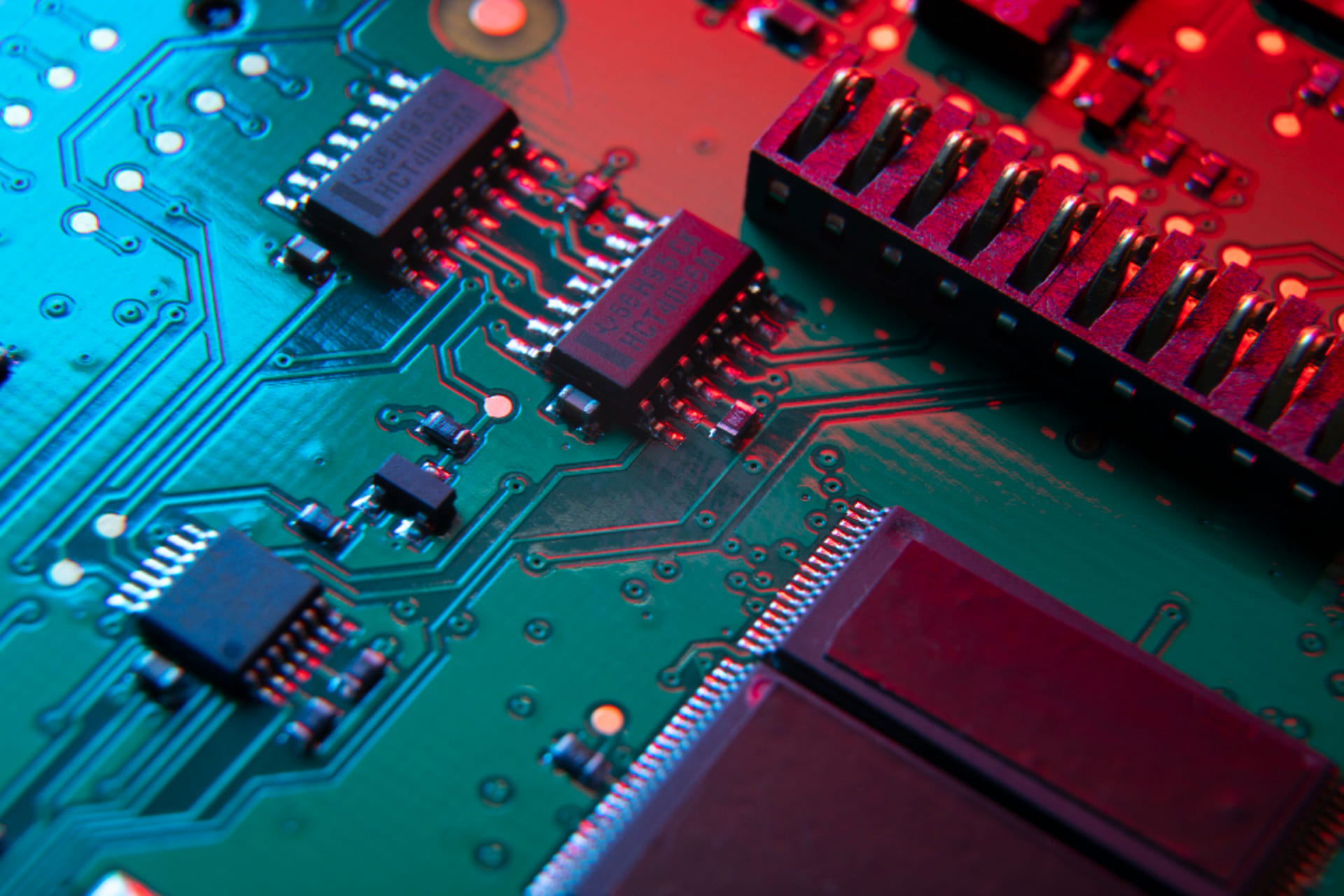

命令セットが複雑であればあるほど、CPUの設計は高度になり、電力消費や面積効率、動作速度に影響を及ぼします。一方で、簡素な命令セットであれば、シンプルかつ高効率な設計が可能になりますが、機能性や柔軟性で制限を受ける可能性もあります。このバランスこそが、各CPUアーキテクチャの設計思想の違いとして表れます。

ISAはまた、OSやソフトウェアとの互換性にも深く関わります。たとえば、WindowsやLinuxなどのOSは、それぞれ対応するISA向けに構築されており、ISAが異なれば同じソフトウェアは動作しません。これは、CPUの設計を変更することが、ソフトウェア開発エコシステム全体に波及する影響力を持つことを意味しています。

x86とArmの違いと役割

命令セットアーキテクチャの代表例として広く知られているのが、インテルが主導する「x86」と、Arm社が提供する「Armアーキテクチャ」です。この2つは、PC・サーバ市場とスマートデバイス市場をそれぞれ支えてきた二大勢力です。

x86は、CISC(Complex Instruction Set Computer)型のアーキテクチャであり、豊富で複雑な命令を一つの命令で実行できることが特徴です。これにより、プログラムのコード量を削減できる一方で、CPUの設計自体は複雑化しやすく、電力効率やコスト面では課題を抱えます。x86は長年、Windows系OSとの親和性の高さを武器に、パソコンやサーバ用途で圧倒的なシェアを保ってきました。

一方、ArmアーキテクチャはRISC(Reduced Instruction Set Computer)型に分類され、命令の種類を絞り込むことで、簡素な構造と低消費電力、高効率な動作を実現しています。この特性により、バッテリー駆動が前提となるスマートフォンやIoT機器に最適化されており、世界中の携帯端末で広く採用されています。また、近年では性能面の強化も進み、サーバ向けやノートPCでも存在感を強めています。

このように、x86とArmは命令セットの思想や設計手法において明確な違いがあり、それぞれの用途や市場ニーズに応じて使い分けられています。近年ではArmの性能向上とエコシステムの充実により、両者の競争関係はさらに激化しており、ISAの選択が企業の製品戦略に大きく影響を与える時代となっています。

変動するCPUコアIPの勢力図

近年、CPUコアIP市場は劇的な変化を迎えています。長年市場を支配してきたx86に加え、ArmやRISC-Vといったアーキテクチャが勢力を伸ばし、用途や戦略に応じた選択肢が広がっています。

x86の独占とArmの台頭

長らく、PCやサーバのCPU市場はx86アーキテクチャがほぼ独占してきました。インテルが開発したx86は、互換性の高さと長年のOS・ソフトウェア資産の蓄積により、エンタープライズ用途から個人利用まで幅広く支持されてきました。AMDもインテルからライセンスを受けてx86互換CPUを展開し、2社体制で市場を支配してきた歴史があります。

一方で、スマートフォンやタブレットといったバッテリー駆動型のモバイル端末が普及する中で、省電力性能に優れるArmアーキテクチャが急速に台頭しました。Armは演算処理の効率性と柔軟なライセンス提供を強みに、スマートデバイスだけでなく組み込み分野、さらにはサーバ用途にまで進出しています。

近年では、Appleが独自設計したArmベースの「M1」チップを搭載したMacを投入し、従来のx86ベースのPCと比べて高性能かつ省電力を実現しました。これにより、PC市場におけるx86の独占構造にも亀裂が入りつつあります。さらにクラウド分野では、Amazonが自社クラウド向けにArmベースの「Graviton」プロセッサを展開するなど、Armの存在感は広がる一方です。

このように、x86の支配に安住する時代は終わり、用途や求められる性能に応じて複数のアーキテクチャが共存する新たな時代が始まっています。

RISC-Vと新興アーキテクチャの影響

Armに続いて注目を集めているのが、オープンソースの命令セットアーキテクチャ「RISC-V」です。RISC-Vは、スイスに拠点を置く非営利団体RISC-V Internationalによって仕様が策定されており、誰でも無料で利用・改変できるという点が最大の特長です。

このオープンなアプローチにより、大学やスタートアップでも容易にCPUのカスタム設計に取り組めるようになり、設計の民主化が進みつつあります。さらに、米中摩擦の影響を受けない中立的な技術として、中国やインドなど新興国を中心に急速な採用が広がっています。

実際、アリババグループの子会社T-HeadはRISC-Vベースのプロセッサ「XuanTie」を展開し、商用展開を加速中です。また、米国ではSiFive社がRISC-V IPの開発とライセンス提供を行っており、エッジAIや車載向けなどニッチ分野への展開が進んでいます。

RISC-Vの広がりは、従来の商用IPモデルに一石を投じており、今後EDAツールやオープンPDKと連携したオープンな設計エコシステムの拡大が期待されます。

こうした多様化により、CPUアーキテクチャの選択肢はますます広がり、x86やArmが占めていた設計領域に新たなプレイヤーが参入する動きが加速しています。ISAの多様性は、半導体業界にとって技術革新と競争の新たな起点となっているのです。

ハイパースケーラーによる独自設計の潮流

近年、巨大IT企業による自社専用チップの開発が活発化しています。こうした企業は自社サービスに最適化された半導体を独自に設計することで、性能と効率を高め、競争優位を確立しようとしています。

Apple、Google、Teslaなどの事例

パーソナルコンピューティングの領域では、Appleの「M1」チップが代表的な成功例です。AppleはそれまでのIntel製x86 CPUから脱却し、独自開発したArmベースのプロセッサへ移行。macOSとの密接な連携により、電力効率とパフォーマンスの両立を実現し、ノートPCの使用体験に大きな変革をもたらしました。

クラウド分野では、GoogleやAmazon、Microsoftがそれぞれ自社データセンターに最適化されたチップ開発を推進しています。Googleは「TPU(Tensor Processing Unit)」を、Amazonは「Graviton」や「Trainium」などを開発。Microsoftも2023年にAI処理向けの独自チップを発表し、生成AIや大規模モデルの運用に対応した専用設計を進めています。

EV(電気自動車)分野ではTeslaが独自のチップ開発に乗り出しています。自動運転アルゴリズムに最適化された専用チップ「FSD(Full Self-Driving)Computer」は、自社製車両に搭載され、リアルタイムの大量処理を実現しています。

これらの企業はいずれも、特定のアプリケーションやサービスの性能を最大限に引き出すため、汎用チップではなく、自社のニーズに特化したカスタムチップを選択しています。この動きは、半導体の設計において「自前主義」の流れを加速させる一因となっています。

垂直統合設計による差別化

ハイパースケーラーが独自に半導体設計を行う背景には、垂直統合によって得られる差別化と競争優位があります。従来の半導体産業では、設計・製造・ソフトウェア開発が分業されていましたが、サービス提供者がハードウェア開発まで担うことで、ソフトウェアとハードウェアの深い統合が可能になります。

たとえばAppleのM1チップは、CPU・GPU・機械学習アクセラレータなど複数の要素をSoC(System on Chip)として統合。これにより、省電力化と性能最適化が高次元でバランスされており、同社の製品群との親和性が高まっています。

クラウド領域においても、自社アプリケーションの特性に合わせた設計ができるため、演算効率やサーバラックの密度最適化、冷却効率の向上などが実現可能になります。ハードとソフトの協調設計により、他社製チップでは到達できない最適解を導き出すことができるのです。

この垂直統合設計は、今後さらに多くの分野へ広がると見られています。自動車や通信機器、さらには産業機器や宇宙開発など、各領域の要件に応じた「専用チップ」へのニーズが拡大しており、ハイパースケーラーだけでなく、各種製品ベンダーによる設計内製化の動きも今後加速するでしょう。

まとめ

半導体の設計においては、命令セットアーキテクチャ(ISA)やCPUコアIPの選定が、製品性能や開発効率に大きな影響を与えます。かつて市場を独占していたx86に加え、ArmやRISC-Vといった選択肢が拡大し、アーキテクチャの多様化が進んでいます。さらに、AppleやGoogle、Teslaなどのハイパースケーラー企業が独自のカスタムチップ設計に踏み出したことで、ハードとソフトを垂直統合した開発モデルが存在感を増しています。今後は用途に最適化されたアーキテクチャの選定がより重視され、設計力そのものが競争力の源泉となる時代へと移行していくでしょう。