前編では、半導体の仕組みや社会での活用、そして需要拡大の背景について解説しました。後編では、よりマクロな視点で半導体を取り巻くグローバルな課題と、それに対する日本の取り組みを詳しく見ていきます。とくに2020年代初頭に発生した供給不足や米中対立は、半導体産業が経済・安全保障の両面でいかに重要な位置にあるかを浮き彫りにしました。

台湾情勢をはじめとする地政学的リスクも、業界全体の安定性を大きく左右しています。こうした状況下で、日本は技術的な自立と経済安全保障の確保を目指し、TSMCの誘致やラピダスの設立、メモリ分野への支援強化など多方面で戦略を進めています。

本記事では、これらの動向と企業の市場評価も踏まえながら、今後の半導体産業の行方を考察していきます。

半導体業界を揺るがす供給不安と地政学リスク

半導体は今や、産業・社会のインフラを支える存在ですが、その安定供給が各国の経済や安全保障に直結する時代となりました。新型感染症の影響や自然災害、地政学的対立などが複雑に絡み合い、サプライチェーンは度重なる混乱に見舞われています。とくに米中対立や台湾有事の懸念は、製造拠点が偏る半導体業界にとって深刻なリスクとして注目されています。

半導体サプライチェーンが直面した混乱と背景

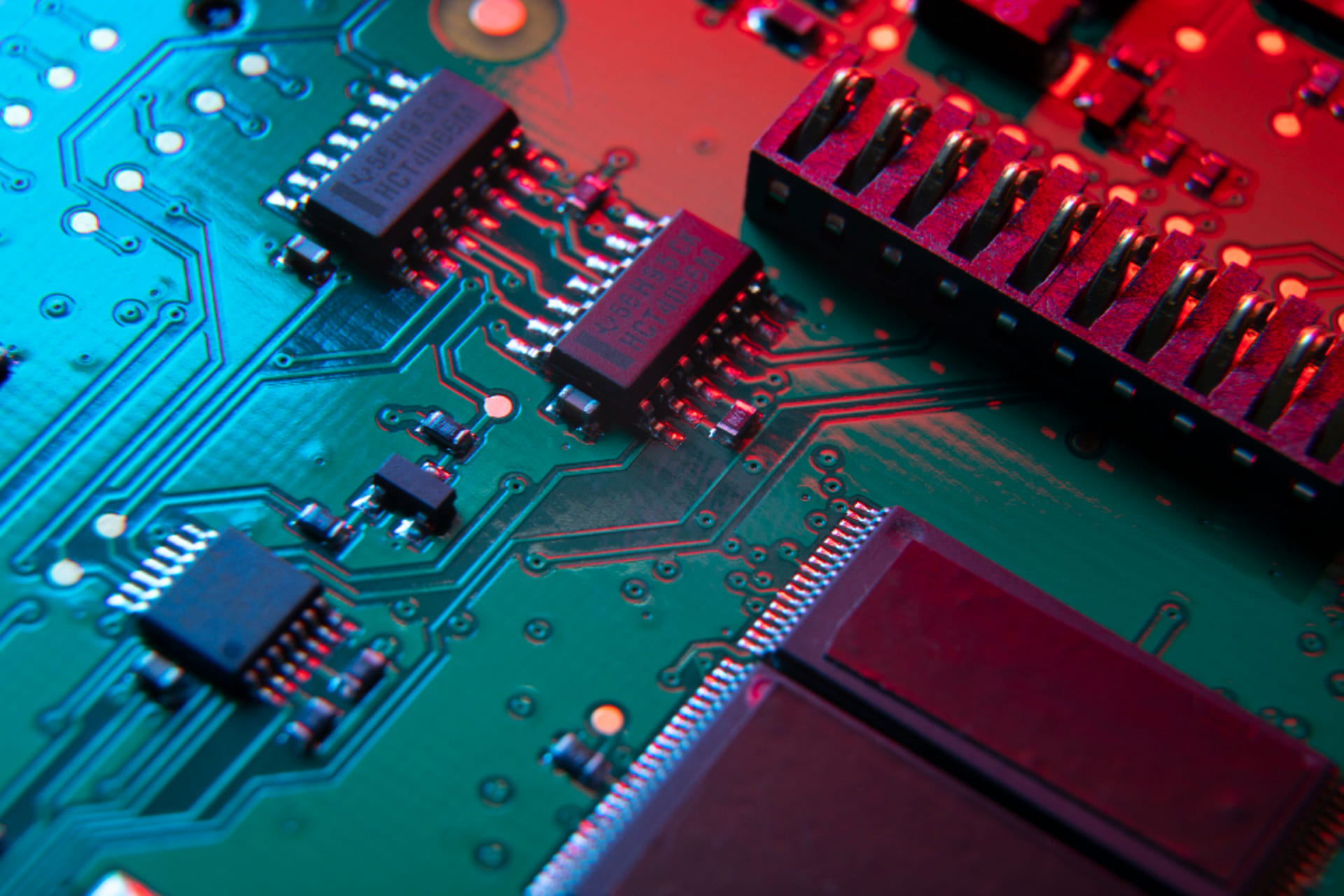

2020年代初頭、世界はかつてない規模の半導体不足に直面しました。その原因は一つではなく、複数の要因が連鎖的に重なって発生したものでした。まず大きなきっかけとなったのは、新型コロナウイルスのパンデミックです。各国で都市封鎖や移動制限が実施され、半導体メーカーや関連装置の製造工場の稼働停止や縮小が相次ぎました。これにより供給能力が一時的に大幅に低下し、世界中で部材の調達が困難になりました。

一方で、在宅勤務やオンライン授業の普及により、パソコンやタブレット、ゲーム機などの需要が急増しました。この「巣ごもり需要」は、半導体の需要を想定以上に押し上げ、需給バランスが大きく崩れます。さらに、自動車業界ではパンデミック当初に需要減を見込んで半導体の発注を削減していたため、需要回復後も供給の確保が追いつかず、生産停止や納期遅延といった事態が各地で発生しました。

半導体は製造工程が非常に複雑で、クリーンルーム設備や特殊な製造装置を必要とします。新たなラインの増設には長期間と巨額の投資が必要であるため、短期的な需要の急増には柔軟に対応できません。こうした構造的な問題に加え、自然災害や原材料不足、さらには各国の輸出規制が拍車をかけ、グローバルなサプライチェーンのもろさが一気に露呈したのです。

この経験から、各国は半導体を単なる工業製品ではなく、戦略的な重要資源として再評価し、供給体制の見直しや国内生産能力の強化に乗り出しています。

米中の技術覇権争いとリスク

半導体産業が直面している最大のリスクの一つが、米中の技術覇権争いと、それに起因する地政学的な緊張の高まりです。とくにアメリカは、先端半導体を安全保障上の戦略物資と位置づけ、中国による先端技術の獲得を阻止すべく、さまざまな規制措置を導入してきました。たとえば、EUV露光装置や先端製造装置の対中輸出を禁止し、同盟国にも同様の対応を求めるなど、国際的な規制網の強化が進められています。

一方で、中国はこれに対抗し、国家戦略として半導体の自給自足を目指す動きを強めています。国内に巨額の資金を投入し、独自の製造装置や素材の開発を加速させているものの、依然として最先端技術では海外企業への依存が強く、技術的な格差を埋めるには時間を要すると見られています。

こうした米中対立の渦中にあるのが、世界の半導体供給の中核を担う台湾です。TSMC(台湾積体電路製造)は、世界の先端ロジック半導体の製造をほぼ独占しており、3nmプロセス以下の製品においては圧倒的なシェアを誇ります。つまり、台湾有事が現実のものとなった場合、グローバルな供給網全体に甚大な影響が及ぶ可能性があるのです。

このような事態を懸念し、米国やEUは先端製造技術を国内に誘致する政策を加速させています。米国では「CHIPS法」によって国内工場建設を支援し、EUも「欧州チップ法」により同様の施策を打ち出しました。日本もまた、戦略的な備えとしてTSMCやラピダスといった企業の国内誘致を進めています。

半導体をめぐる地政学的リスクは、今後も長期にわたって世界の産業・経済構造に影響を与え続けると考えられています。

日本の半導体産業に関する支援政策

世界的な半導体の供給不安と地政学リスクの高まりを受け、日本も経済安全保障の強化を目的に、本格的な半導体産業支援政策に乗り出しました。技術の自立性を確保しつつ、国際競争力のある製造拠点を国内に構築することが急務とされています。

日本政府が描く半導体戦略の全体像

日本政府は、2020年代初頭から顕在化した半導体不足と米中対立を背景に、半導体を国家戦略物資として位置づけ、包括的な支援策を打ち出しています。2023年には経済産業省が「半導体・デジタル産業戦略」を改訂し、2030年までに国内の半導体売上を6兆円から15兆円に引き上げるという目標を掲げました。

その実現に向けて、官民あわせて12兆円規模の投資が必要とされており、これを支えるために3つの大型基金が設けられています。「先端半導体基金」では、TSMCの熊本工場やキオクシアの製造設備など、先端設備への投資を支援。「経済安全保障基金」では、ルネサスやロームなどが手がけるレガシー半導体・製造装置分野を補完し、「ポスト5G基金」ではラピダスなどによる次世代半導体の研究開発が対象とされています。

また、税制面でも設備投資を後押しする特別控除制度が用意され、企業の積極的な参入を促しています。さらに人材育成・先端パッケージ技術・設計支援の分野にも資源を集中させることで、裾野の広い産業基盤の再構築を図っています。

こうした施策は、日本が再び半導体分野で国際的な存在感を取り戻すための土台となっており、今後の進捗に国内外の注目が集まっています。

TSMCの誘致がもたらす日本国内への影響

台湾のTSMC(台湾積体電路製造)は、世界最大の半導体ファウンドリとして知られ、特に先端プロセスで圧倒的なシェアを誇っています。そんなTSMCが日本国内に進出し、熊本県に「JASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)」を設立したことは、日本の半導体政策において象徴的な出来事といえます。

TSMCの誘致によって、まず国内で不足していた22nmから28nmといったミドルレンジのロジック半導体の安定供給が可能になりました。これらのプロセスは、特に自動車や産業機器向けの制御用チップに多く使われており、日本の製造業にとって非常に重要な意味を持ちます。国内での安定供給体制の構築は、製造業全体のサプライチェーン強化にも直結しています。

TSMC進出に伴い、ソニー・デンソー・トヨタといった日本の大手企業が出資し、異業種連携による技術交流や新たな産業連携の芽も生まれています。加えて、第二工場では6〜7nmの先端プロセスの生産も予定されており、AIやスマートフォン、5G関連機器などでの応用が期待されています。

地元経済への波及効果も顕著です。工場建設による雇用創出、関連企業の進出、インフラ整備など、地域全体の活性化につながっており、「半導体のまち・熊本」という新たなブランドイメージも定着し始めています。

TSMC誘致は単なる一企業の工場設立ではなく、日本が再び半導体分野でプレゼンスを高めていくための基盤づくりと位置づけられており、今後の展開が産業界からも注目されています。

「ラピダス」の立ち上げが意味する日本の挑戦

ラピダスは、2022年に設立された日本発の国策ファウンドリ企業で、2ナノメートル(nm)以降の先端ロジック半導体の量産を目的とした取り組みです。政府は総額9,200億円もの支援を決定しており、北海道千歳市に建設中の製造拠点では、2027年からの量産開始が予定されています。

この立ち上げは、日本の半導体産業における長年の課題である「先端プロセス製造技術の空白」を埋めるための国家的挑戦です。TSMCやサムスンが先行する中で、日本が独自に2nm世代の製造技術を確立することは、地政学的リスクへの備えという観点からも極めて重要です。

ラピダスは、米IBMからGAA(Gate-All-Around)構造の2nmプロセス技術の供与を受け、さらにベルギーのimecと提携して量産技術の開発を進めています。生産方式としては、一般的な「ハッチ方式」ではなく、ウェハ1枚ずつを処理する「全枚葉式」を導入予定で、これにより高精度なデータ取得と迅速な設計最適化を目指しています。

一方で、量産化に向けた課題も多く、装置調達、技術者の確保、コスト競争力の確立など、解決すべき課題は山積です。しかし、設計支援から製造までを一貫して行う「RUMS(Rapidus Unified Manufacturing Service)」という体制を構築することで、他社との差別化を図っています。

ラピダスの成功は、日本の半導体産業再興の象徴であり、国内外からの大きな期待を背負っています。単なる1企業の立ち上げにとどまらず、産官学が一体となって取り組む国家プロジェクトとして、その動向は今後も注目され続けるでしょう。

メモリ分野での日本の投資支援

日本政府は、先端ロジック半導体だけでなく、メモリ分野においても国際競争力の確保に向けた支援を本格化させています。とくにDRAM、NAND型フラッシュメモリ、そして次世代メモリとされるMRAM(磁気抵抗メモリ)への投資促進策が進められており、その背景にはメモリが多様な機器の中枢を担う重要部品であるという認識があります。

まず注目すべきは、米国のマイクロン・テクノロジーに対する支援です。同社は広島工場において、先端DRAMの量産ラインを整備中で、2025年には月産4万枚規模の生産を見込んでいます。日本政府はこの計画に対して、最大1,920億円の補助金を交付することを決定。国内初となるEUV(極端紫外線)露光装置の導入によって、微細化技術の導入を後押ししています。

キオクシアとウエスタンデジタルの合弁事業にも注目が集まっています。両社は最先端フラッシュメモリの量産体制構築に向けて総額7,200億円を投資し、そのうち最大2,430億円が国の補助対象となる予定です。ストレージ需要の増大に応じた体制強化であり、国内の安定供給基盤形成に貢献します。

次世代メモリとして期待されるMRAMの研究開発にも支援が及んでいます。大学発の技術ベンチャー「パワースピン」がこの分野をけん引しており、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)を通じた助成制度を活用し、研究・事業化の両面で進展が見られています。

これらの支援を通じ、日本はメモリ分野におけるサプライチェーンの確保と技術革新を同時に推進し、半導体の重要基盤であるメモリ領域でも再び存在感を取り戻すことを目指しています。

株式市場でも大きな存在感を放つ

半導体は製品やインフラを支える技術にとどまらず、資本市場においても注目度の高い産業分野となっています。生成AIや5Gといった先端技術の普及に伴い、半導体関連企業の業績が急伸しており、その成長性と影響力は株式市場でも際立っています。

半導体企業の成長と市場評価の変化

半導体関連企業は、近年の市場拡大を背景に、世界の株式市場における主役のひとつとなりつつあります。代表例がGPU大手のエヌビディアです。生成AIのブームにより、同社が手掛ける演算処理用半導体の需要が急増。2023年には時価総額が1兆ドルを突破し、2024年にはわずか1年で3兆ドルを超えてアップルを抜く一時的な世界一の評価を受けました。

また、台湾のTSMCも例外ではありません。同社はファウンドリ(受託生産)分野における世界最大手であり、最先端プロセスで圧倒的な技術力を誇ります。2024年10月の決算では過去最高益を達成し、時価総額も1兆ドルを突破。製造業でここまでの評価を得た企業は極めてまれであり、資本市場でも“技術の覇者”としての存在感を確立しています。

さらに、ファブレス企業として知られるブロードコムも注目です。同社はiPhone用の無線通信チップやデータセンター向けのネットワーク製品を手掛けており、AI関連市場の成長を追い風に、2024年6月の決算発表後には株価が急伸し、時価総額は約7,800億ドルに達しました。安定した業績と高い利益率が投資家から評価され、かつてのエヌビディアを思わせる期待が寄せられています。

このように、半導体企業は単なる電子部品メーカーではなく、現代のイノベーションをけん引するテクノロジー企業として、経済・金融の両面で重要な役割を担っています。特に技術革新の進展と世界情勢の影響を同時に受けやすいことから、今後も投資家の注目を集めるセクターであり続けると予想されます。

まとめ

半導体は、現代社会の根幹を支える技術として、かつてないほどの注目を集めています。私たちの生活を支える電子機器から、AI・自動運転・5G・医療機器に至るまで、あらゆる分野で必要とされる半導体。その需要拡大に対して、地政学的リスクやサプライチェーンの混乱といった供給面の課題が浮き彫りとなり、世界中の政府や企業が安定供給の確保に動き出しています。

日本においても、TSMCの誘致やラピダスの立ち上げ、メモリ分野への支援強化など、国家戦略としての取り組みが本格化しています。さらに、半導体企業は株式市場においても圧倒的な存在感を示し、技術と経済の両面から世界の中心的役割を担っていると言えます。

今後の社会や経済を支えるうえで、半導体の動向を注視し続けることは不可欠です。産業競争力や安全保障の観点からも、半導体の価値はさらに高まり続けるでしょう。