半導体業界では、これまで設計と製造を一貫して行う大手メーカーが中心でした。しかし近年は、クラウド事業者や自動車メーカーなど、異業種が自社最適化された半導体の設計に乗り出しています。ハイパースケーラーによる設計内製化やEDAツールのオープンソース化、半導体IPの活用拡大など、設計領域の構造変化が急速に進んでいます。

この記事では、こうした半導体設計の最新トレンドと、EDAベンダやIPベンダの役割についてわかりやすく解説します。

ハイパースケーラーが主導する設計内製化の流れ

クラウドサービスやスマートデバイスの競争が激化する中、企業は製品の差別化を半導体レベルから進めています。かつては専業メーカーが設計を担っていた分野に、AppleやGoogleなどのハイパースケーラーが参入し、自社仕様のチップを開発する動きが急速に拡大しています。ここでは、なぜ彼らが設計を内製化し始めたのか、その背景と具体的な事例を見ていきます。

汎用半導体から自社最適化チップへ

かつて、PCやデータセンターの心臓部を担うロジック半導体は、インテルのMPUやエヌビディアのGPUなど、大手メーカーが設計・製造した汎用品が標準でした。各社が求める性能要件が似通っており、コモディティ化が進んでいたためです。

しかし、競争優位を高めるために「自社の機器やサービスに最適化された半導体」を開発する流れが広がっています。こうした動きをリードしているのが、GAFAMに代表されるハイパースケーラーです。

Apple・Google・Microsoftの取り組み

Appleは2020年、自社OSに最適化されたArmベースのCPU「M1」を発表しました。従来のインテル製チップを超える性能と省電力性を実現し、パソコン業界に大きな衝撃を与えました。

GoogleやMicrosoft、Amazonなどのクラウド大手も同様に、データセンター専用チップの開発を進めています。特にMicrosoftは2023年、AIの大規模言語モデル(LLM)に特化した半導体を発表し、AI処理性能を自社クラウド向けに最適化しました。

さらに、EV業界のリーダーであるテスラも、自動運転に必要な機械学習処理に特化したチップを自社開発しています。

垂直統合型の設計体制へ

このように、ハードウェアやサービスの提供者が半導体設計まで手掛ける「垂直統合」が進んでいます。かつてのように半導体メーカーに依存するのではなく、機能や性能を自社仕様に合わせてカスタマイズする動きが今後さらに加速する見通しです。

EDAベンダの役割とオープンソース化の動き

半導体の設計を支える見えない主役が、EDA(Electronic Design Automation)ツールです。近年のチップ開発は微細化・高集積化が進み、設計データ量や検証工程が爆発的に増加しています。その複雑さを支えているのがEDAであり、ツールベンダの動向は半導体産業全体の効率や革新性に直結しています。ここでは、EDAの基本的な役割と、進むオープンソース化の流れを紹介します。

EDAとは何か

EDA(Electronic Design Automation)は、半導体設計に欠かせないソフトウェアツール群のことです。論理設計、物理設計、シミュレーション、検証、タイミング解析、電力解析といった各工程を支えるツールを提供し、複雑なチップ設計を自動化・効率化します。

代表的なEDAベンダは、シノプシス、ケイデンス・デザイン・システムズ、シーメンスEDAの3社で、これらが世界市場の7割以上を占めています。

設計工程とEDAの関係

半導体の設計フローは、まずハードウェア記述言語(Verilog、VHDLなど)を使って動作を定義する「論理設計」から始まります。次に、回路構造を物理的に配置・配線する「レイアウト設計(物理設計)」を行い、設計の正しさを確認する「形式検証」や「シミュレーション」を実施します。さらに、信号伝搬や遅延を解析する「タイミング解析」、電力消費を最適化する「電力解析」も重要です。

EDAはこれらの各工程で不可欠な存在であり、設計精度とスピードの両立を支えています。

オープンソースEDAの台頭

近年、微細化が進む半導体設計は極めて複雑化し、EDAツールも高額化しています。そこで注目されているのがオープンソースEDAです。OpenROADやEfablessなどの企業は、無料または低コストで利用できるEDA環境を提供しています。

また、グローバルファウンドリーズやスカイウォーターといったファウンドリがオープンソースのPDK(Process Design Kit)を公開しており、大学やスタートアップでも安価にチップ設計を行える環境が整いつつあります。これにより、半導体設計の裾野が広がり、新しいプレイヤーが続々と参入しています。

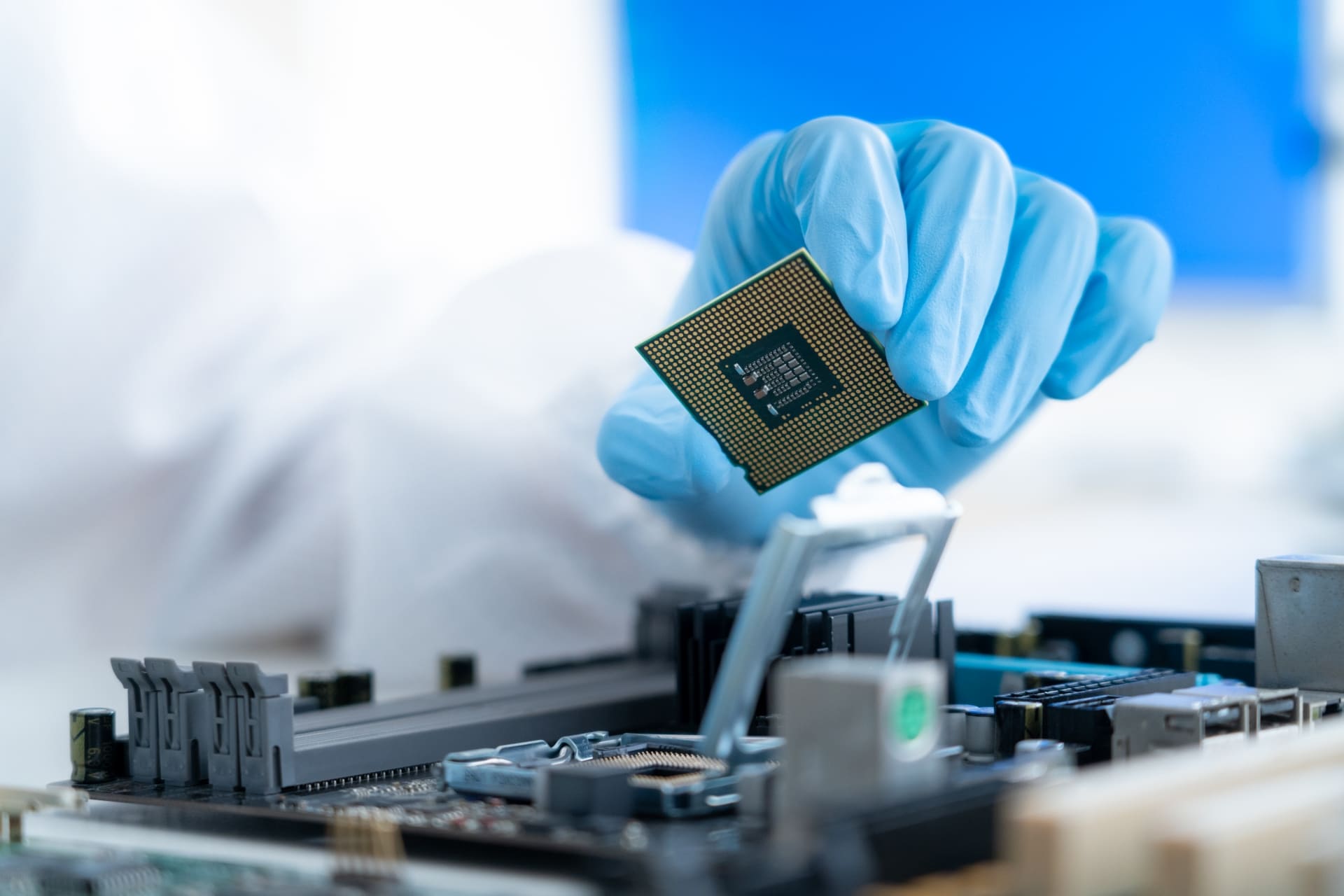

IPベンダが担う設計効率化と再利用の仕組み

チップの高性能化や開発スピードの短縮が求められる中、再利用可能な設計資産である「半導体IP(Intellectual Property)」の価値が高まっています。IPは、一度設計した機能ブロックを複数の製品で再利用できるため、開発効率の向上やコスト削減に直結します。ここでは、半導体IPの役割と、主要ベンダが果たす重要なポジションについて見ていきます。

半導体IPとは

IP(Intellectual Property)とは、特定の機能や技術を実現するための設計情報を指します。プロセッサコア、メモリコントローラ、通信インターフェースなどの回路ブロックを「設計資産」として再利用できるようにしたもので、開発期間短縮や品質向上に大きく貢献します。

IPを提供する主要企業にはArm Holdings、シノプシス、ケイデンス・デザイン・システムズ、イマジネーション・テクノロジーズなどがあります。

Armが支えるモバイル・IoT分野

特にArm Holdingsのプロセッサコアは、低消費電力性能に優れ、モバイル機器やIoTデバイス向けSoCで圧倒的なシェアを誇ります。Appleやサムスン電子、クアルコムといったメーカーが自社製品にArmベースの設計を採用しており、そのエコシステムは広く浸透しています。

一方で、シノプシスやケイデンスはEDAツールと統合されたIPを提供し、設計から検証までの効率をさらに高めています。

ソフトIPとハードIPの違い

半導体IPは大きく「ソフトIP」と「ハードIP」に分類されます。

ソフトIPは、主に論理設計向けにRTLレベルの設計データとして提供されるもので、製造プロセスに依存せず移植性が高いのが特徴です。VerilogやVHDLなどで記述されており、複数プロジェクトで再利用しやすい反面、物理設計を別途行う必要があります。

一方、ハードIPは特定の製造プロセスに最適化されたレイアウトデータ(GDSII形式)で提供されます。高性能かつ面積効率に優れますが、移植性が低いという制約があります。用途や目的に応じて両者を使い分けることで、設計効率と最終製品の性能を両立できます。

半導体設計を取り巻く新たな構造変化

半導体設計の世界では、これまでの「専業メーカー中心」の構造から、「サービス・プラットフォーム提供企業」や「自動車メーカー」などが自ら設計を行う時代へと変化しています。EDAやIPといった設計支援ツールの発展により、参入ハードルは着実に下がっています。

一方で、設計コストやプロセスノードごとの最適化など、新たな課題も浮き彫りになっています。今後は、EDAのオープン化とIPの再利用、AIによる設計自動化などを組み合わせ、より多様な企業がチップ開発を行う「設計民主化」が進むと見られます。

まとめ

ハイパースケーラーによる半導体設計の内製化は、業界構造を根底から変えつつあります。EDAやIPといった設計支援領域の革新が進むことで、従来の大手メーカーだけでなく、多様な企業がチップ開発に関わる新時代が始まっています。

この流れは単なる技術トレンドにとどまらず、製品やサービスの競争力そのものを左右する要因になりつつあります。

今後の半導体業界では、「設計の自由度」と「最適化のスピード」をいかに両立させるかが、次世代の勝者を決める鍵となるでしょう。